Notre ville

Pour visite la Ville de Montréjeau, quoi de mieux que de le faire à pied ? Commençons la visitez depuis le bureau d'information touristique.

A la découverte de la Bastide

Face à l'Hôtel de Lassus dans la cour à côté du bureau d'information : la Famillle de Lassus

En sortant de l'Hôtel de Lassus, prendre à droite et remonter la rue du Barry vers la place Valentin Abeille : La FamilleAbeille

Sur le pilier sous la maison en colombage, juste derrière la statue de Valentin Abeille : La Famille Pelleport

Toujours rue Pelleport en direction de la place de l'Eglise, à droite de la rue, face au buraliste : Emplacement de la porte Saint-Jean

A gauche de la porte d'entrée de l'église Saint-Jean-Baptiste : Panneau n°1 et Panneau n°2

Entre le monument aux morts et l'église : Le monument aux morts

Toujours place de l'Eglise, sous la croix : Les armoiries de la ville

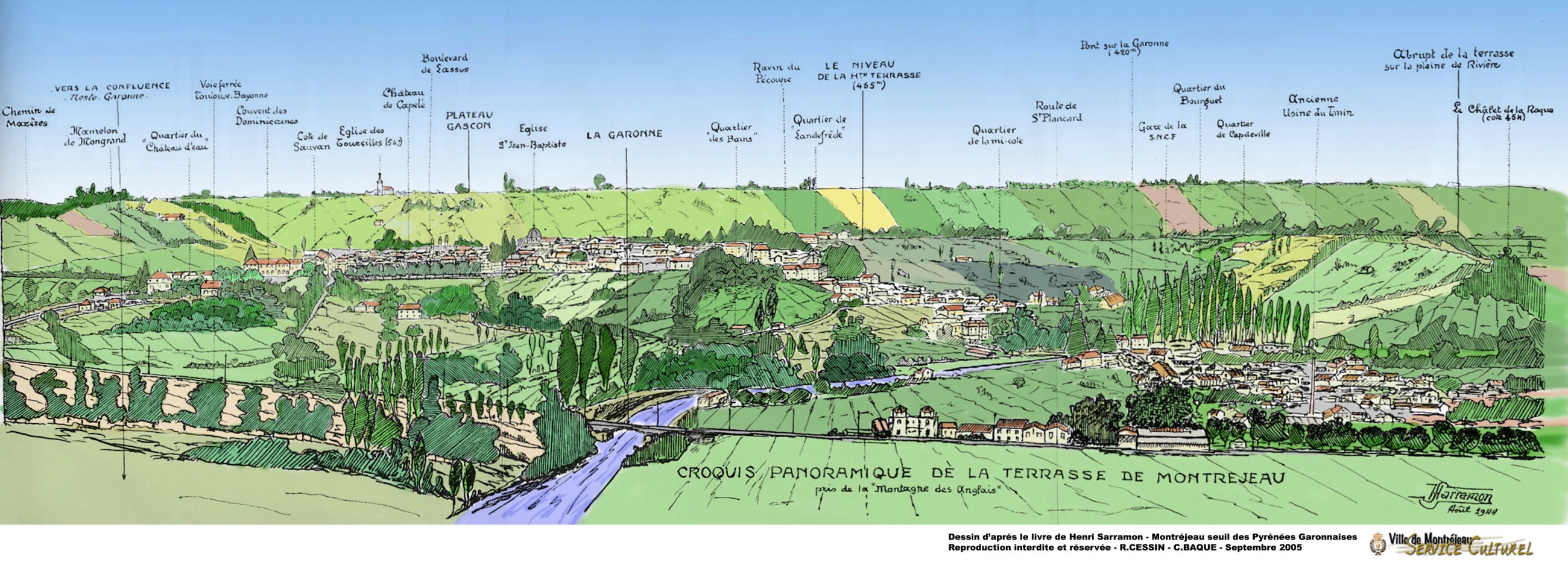

Traverser la place Mercadieu jusqu'au boulevard de Lassus, à côté de la table d'orientation : Le boulevard de Lassus

Traverser le boulevard en direction du jardin, face à la statue : Le Baron Bertrand de Lassus

En face du jardin du boulevard de Lassus en remontant la rue Jeanne d'Arc, au niveau de la chapelle : Le couvent Sainte-Germaine

Rebrousser chemin et remonter la rue Pasteur (deuxième à gauche), traverser la rue Nationale et prendre la rue des Arts en direction de la place Bertrand Larade : Bertrand Larade

Retourner rue Nationale en direction de l'église jusqu'à la rue du Matelot à droite, à l'intersection de la rue Nationale et de la rue du Matelot : Le port fluvial

Continuer rue Nationale jusqu'à la rue suivante du Général Bartier, à l'intersection de la rue Nationale et de la rue du Général Bartier : Jean-Etienne Bartier de Saint Hilaire et La bataille de Montréjeau

Continuer à descendre la rue Nationale, traverser la place de l'Eglise jusqu'à la place Lafayette à gauche de l'église, au numéro 6 place Lafayette : Jean Darolles

Continuer en direction de la place Valentin Abeille, à l'intersection de la place Lafayette et de la rue de la Fontaine du Bourg : Les Fontaines

Sur un pilier de la halle côté place Valentin Abeille : Halle aux volailles et Dominique Lacombe

Sur un des piliers des arcades place Valentin Abeille : L'Hôtel du Parc 1870-1880

Continuer en empruntant la rue du Parc et s'arrêter au niveau de la chapelle : L'Orangerie et le Couvent des Augustins

Continuer de descendre la rue du Parc en direction de la place de Verdun, sur le premier pilonne à droite de l'entrée principale de la halle : La place de la Salle et la halle aux bestiaux

Traverser la route en direction de la rue Alquié : Jean-Dominique Alquié

Descendre la rue Alquié jusqu'à la place de l'Orme, au n°7 de cette place à côté du porche : Louis Robach